L'exploration clinique des immunoglobulines monoclonales constitue un élément fondamental dans le diagnostic et le suivi de nombreuses pathologies. L'absence d'immunoglobuline monoclonale dans le sérum représente un marqueur essentiel pour les professionnels de santé, permettant d'orienter leurs décisions thérapeutiques.

Les fondamentaux des immunoglobulines monoclonales

Les immunoglobulines monoclonales occupent une place centrale dans notre système immunitaire. Leur analyse précise guide les médecins dans l'identification et la prise en charge de diverses pathologies, notamment le myélome multiple et la maladie de Waldenström.

Définition et rôle des immunoglobulines dans l'organisme

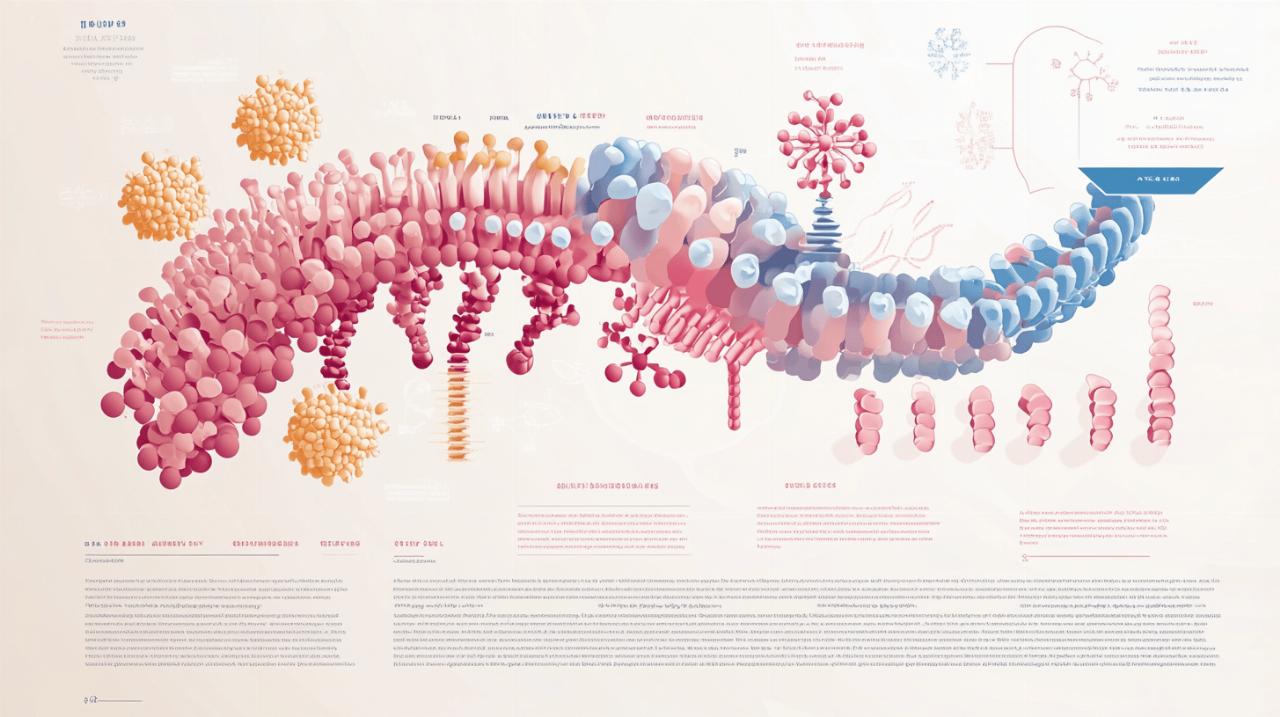

Les immunoglobulines, aussi appelées anticorps, sont des protéines spécialisées produites par les plasmocytes. Ces molécules assurent la défense de l'organisme en reconnaissant et neutralisant les agents pathogènes. L'électrophorèse des protéines sériques permet leur identification et leur quantification.

Caractéristiques spécifiques d'une immunoglobuline monoclonale

Une immunoglobuline monoclonale se distingue par sa production issue d'un seul clone de plasmocytes. Cette particularité se manifeste par un pic étroit lors de l'électrophorèse des protéines. L'immunofixation complète cette analyse en précisant le type exact d'immunoglobuline impliquée, qu'il s'agisse d'IgG, IgA ou IgM.

Le diagnostic et la recherche d'immunoglobulines monoclonales

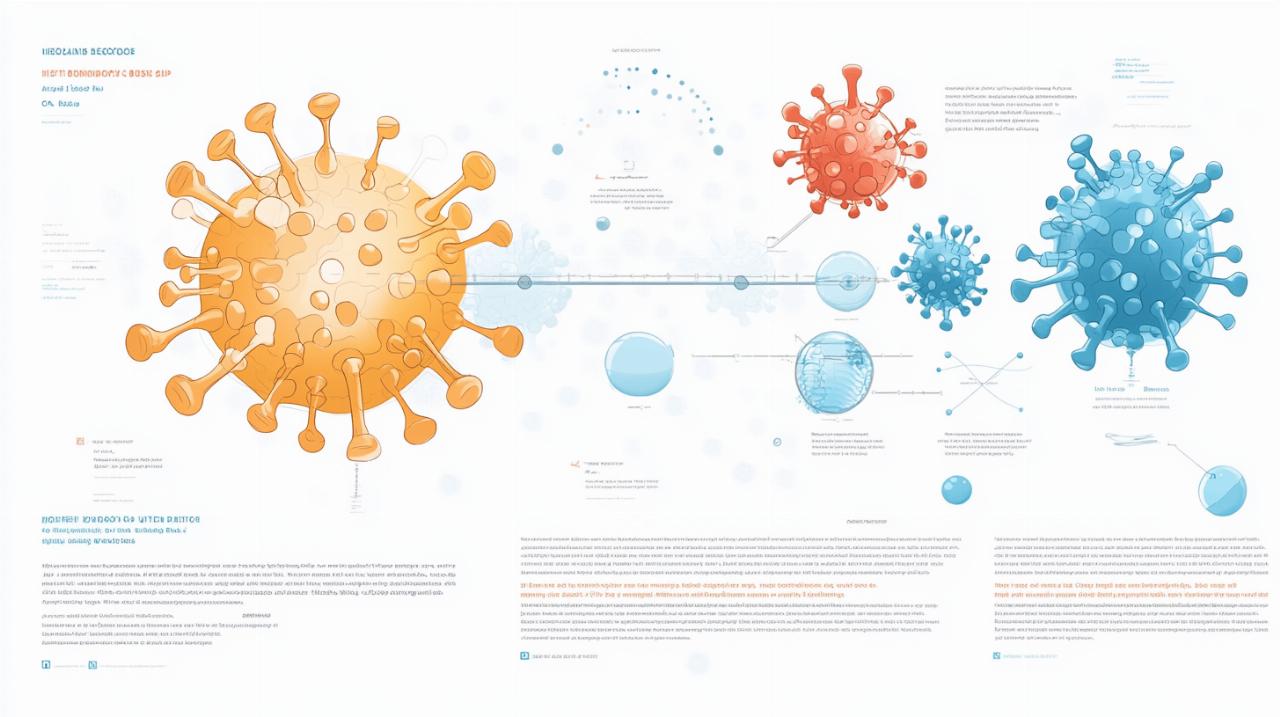

L'analyse des immunoglobulines monoclonales représente une étape essentielle dans le processus diagnostique des maladies sanguines. Cette protéine spécifique, produite par les plasmocytes, peut signaler la présence d'un myélome multiple ou d'une macroglobulinémie de Waldenström. La détection et l'identification précise de ces immunoglobulines nécessitent une approche méthodique en laboratoire.

Les différentes méthodes d'analyse en laboratoire

L'identification des immunoglobulines monoclonales repose sur plusieurs techniques complémentaires. L'électrophorèse constitue la première étape, permettant une séparation des protéines sériques. L'immunofixation apporte une caractérisation plus fine des protéines détectées. Le myélogramme examine la moelle osseuse pour quantifier la présence de plasmocytes. Ces analyses peuvent révéler des anomalies liées à un syndrome lymphoprolifératif, une maladie de Kahler ou une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS).

Interprétation des résultats d'analyse

L'analyse des résultats demande une expertise précise. Une absence d'immunoglobuline monoclonale oriente vers un état normal, tandis que sa présence nécessite une investigation approfondie. Les taux détectés guident le diagnostic : un pic monoclonal IgG représente 60% des cas. La surveillance régulière s'avère indispensable, avec un contrôle à six mois puis annuel. L'apparition de symptômes comme des douleurs osseuses, une neuropathie périphérique ou une amylose AL modifie le rythme du suivi. Un avis spécialisé devient nécessaire lors d'une augmentation significative du pic monoclonal.

Signification médicale d'une absence d'immunoglobuline monoclonale

L'exploration des immunoglobulines monoclonales constitue une étape fondamentale dans l'évaluation des pathologies hématologiques. L'électrophorèse et l'immunofixation permettent d'identifier ces protéines spécifiques dans le sang. Une absence d'immunoglobuline monoclonale oriente vers différentes pistes diagnostiques et nécessite une analyse approfondie.

Les implications pour le diagnostic du myélome

L'absence d'immunoglobuline monoclonale n'exclut pas systématiquement un myélome. Dans certains cas, on observe des myélomes non sécrétants, une forme particulière de la maladie de Kahler. Le myélogramme reste indispensable pour évaluer le pourcentage de plasmocytes dans la moelle osseuse. Les examens radiologiques gardent leur pertinence pour détecter d'éventuelles lésions osseuses caractéristiques. La surveillance biologique doit intégrer la recherche de chaînes légères, car certains myélomes produisent uniquement ces fragments d'immunoglobulines.

Les autres pathologies à considérer

L'absence d'immunoglobuline monoclonale oriente l'investigation vers d'autres affections. Les syndromes lymphoprolifératifs, les neuropathies périphériques ou l'amylose AL représentent des diagnostics alternatifs à explorer. Le médecin doit rechercher des signes cliniques spécifiques comme un purpura, des adénopathies ou une splénomégalie. La réalisation d'examens complémentaires incluant une NFS, une évaluation de la fonction rénale et une protéinurie des 24 heures s'avère nécessaire. Un bilan d'imagerie comprenant scanner ou IRM aide à affiner le diagnostic.

Suivi médical et recommandations pratiques

L'absence d'immunoglobuline monoclonale nécessite un suivi régulier et structuré. Cette surveillance médicale permet d'identifier rapidement toute évolution anormale. La mise en place d'un protocole adapté garantit une prise en charge optimale des patients atteints de myélome multiple ou de la maladie de Kahler.

L'absence d'immunoglobuline monoclonale nécessite un suivi régulier et structuré. Cette surveillance médicale permet d'identifier rapidement toute évolution anormale. La mise en place d'un protocole adapté garantit une prise en charge optimale des patients atteints de myélome multiple ou de la maladie de Kahler.

La fréquence des contrôles recommandés

Un premier contrôle s'effectue après 6 mois, suivi d'examens annuels en l'absence de signes particuliers. Les patients présentant des facteurs de risque spécifiques peuvent nécessiter un suivi plus rapproché. La surveillance inclut l'évaluation de l'état général et la recherche de douleurs osseuses. Le risque évolutif s'établit à 1% par an, justifiant une vigilance constante. Une consultation avec un hématologue s'impose lors d'une augmentation du pic monoclonal de 25% ou face à des symptômes suspects.

Les examens complémentaires à envisager

Le bilan initial comprend une numération formule sanguine, une évaluation de la fonction rénale, un dosage de la calcémie et une protéinurie des 24 heures avec électrophorèse. L'imagerie médicale joue un rôle essentiel : un scanner osseux ou une IRM pour les immunoglobulines IgG/IgA, une radiographie thoracique et une échographie abdominale pour les IgM. Le myélogramme permet d'évaluer l'infiltration médullaire. L'immunofixation apporte une identification précise des protéines monoclonales. Ces examens permettent un suivi optimal et une détection précoce des complications potentielles.

Situations cliniques liées à l'absence d'immunoglobuline anormale

L'exploration des maladies impliquant les immunoglobulines monoclonales constitue un aspect fondamental du diagnostic médical. L'absence d'immunoglobuline anormale dans les analyses révèle des situations cliniques spécifiques nécessitant une attention particulière. Cette évaluation repose sur des examens précis comme l'électrophorèse et l'immunofixation, essentiels pour établir un diagnostic fiable.

Les maladies lymphoprolifératives non secrétantes

Les syndromes lymphoprolifératifs non secrétants représentent une catégorie distincte de pathologies. Ces affections se caractérisent par une prolifération anormale des cellules lymphoïdes sans production d'immunoglobulines détectables. Le myélogramme devient alors un outil diagnostic indispensable, révélant une infiltration médullaire par des plasmocytes. Dans certains cas, les patients présentent un myélome multiple non secrétant, une forme rare nécessitant une surveillance médicale adaptée.

Les paramètres de surveillance spécifiques

La surveillance des patients présentant une absence d'immunoglobuline monoclonale requiert une approche méthodique. Les examens réguliers incluent un suivi hématologique complet, une analyse de la fonction rénale et une évaluation des lésions osseuses. L'imagerie médicale, notamment le scanner osseux et l'IRM, joue un rôle central dans le suivi. La fréquence des contrôles s'adapte à l'évolution clinique, avec une attention particulière aux signes d'évolution vers une hémopathie maligne.

Prise en charge des patients sans immunoglobuline monoclonale

L'absence d'immunoglobuline monoclonale lors d'une exploration clinique représente un élément significatif dans l'évaluation médicale. Cette situation nécessite une analyse approfondie et un suivi adapté. La détection se fait par électrophorèse des protéines et immunofixation, techniques essentielles pour établir un diagnostic précis.

Stratégies d'évaluation personnalisées

L'évaluation initiale commence par un bilan sanguin complet incluant NFS, fonction rénale et calcémie. L'analyse du myélogramme permet d'étudier la population plasmocytaire. Les examens d'imagerie, comme le scanner osseux ou l'IRM, restent indispensables pour une évaluation complète. La recherche systématique inclut aussi l'analyse des symptômes spécifiques tels que les douleurs osseuses, la fatigue ou les manifestations neurologiques.

Adaptation du protocole de surveillance

Le suivi médical s'organise selon un calendrier précis avec des examens biologiques réguliers. Les contrôles s'effectuent à six mois, puis annuellement en l'absence de signes particuliers. Cette surveillance intègre l'évaluation de l'état général, la recherche de symptômes nouveaux et la réalisation d'examens sanguins. Une collaboration entre hématologues et neurologues s'avère nécessaire pour optimiser la prise en charge, particulièrement lors de manifestations neurologiques périphériques.